Ihre Zahnarztpraxis

Dres. Tilch in Ahlen

Barrierefreier Zugang

Telefonisch erreichbar unter:

02382 3850Mo - Fr von 7 - 20 Uhr

Termin

Kontrolle, Check up

Rundum: Ganzheitliche Inspektion der Mundhöhle inklusive Screening nach Karies, Gingivitis Parodontitis (Zahnfleischbluten), Schleimhautveränderungen (Krebs), Kiefergelenksbeschwerden, Schlafapnoe.

Zahnreinigung

Gesunder Mund / Zahnreinigung: Individuelle Prophylaxe, unter der Leitung studierter Dentalhygienikerinnen reduzieren wir Ihre Bakterienlast zur Verbesserung Ihrer Gesundheit.

Notfall

Schnell: Wir haben für Sie extra freie Zeiten für Notfälle und Schmerzen, noch am selben Tag.

Schmerzbehandlung

Zahn retten: Wir lieben Zähne und werden alles tun, Ihren Zahn zu retten.

Spezialgebiete

Implantologie

Ihr neuer Zahn, besser als die Eigenen.

Mehr Kaukraft, nie wieder Schmerzen, herausragende Ästhetik. Das alles aus einer Hand in nur vier kurzen Terminen.

3D Kieferorthopädie

Mit Grauen denken Sie an Ihre Zahnspange zurück. Für Ihr Kind wollen Sie eine moderne Behandlung nicht das Folterwerkzeug von früher.

Wir stellen jede Zahnspange und jedes Bracket individuell für Ihr Kind her. Wir nutzen dabei dreidimensionale Röntgen- und computerunterstützende Technik für eine schonende und effiziente Behandlung.

Mikroskopische

Wurzelbehandlung

Sie wollen Ihren Zahn retten? Mit OP-Mikroskop und dreidimensionalem Röntgen bin ich Ihr Arzt.

Eine 95 % Erfolgsrate dieser Technik ist wissenschaftlich belegt und ermöglicht Ihnen den Erhalt Ihres Zahnes. Denn nichts ist besser als der eigene Zahn.

Naturheilverfahren

Sie haben schon alles ausprobiert, Sie waren schon überall und nichts hat funktioniert.

Sie wollen wieder als Patient wahrgenommen werden und am Leben teilnehmen. Sie wollen kraftvoll und energiegeladen den Tag bestreiten. Dann lassen Sie uns zusammen an Ihrer ganzheitlichen Gesundheit arbeiten.

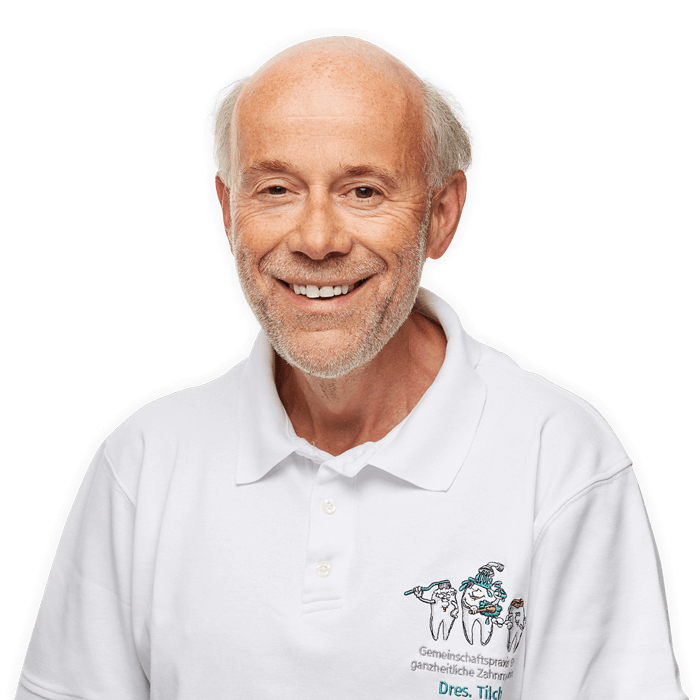

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Rezensionen zur Praxis Dres. Tilch

Der beste Zahnarzt 😀

Die Helferinnen bis zu den Ärzten top !!! Dr. Tilch Senior hat immer ein offenes Ohr für einen .. hilft wo er kann !! DANKE

Die besten Zahnärzte

Aaaaalso, ich bin seit über 20 Jahren in der Praxis Dres. Tilch und kann nur sagen: Detlef + sein Team sind DIE BESTEN!! Immer eine persönliche Ebene, immer freundlich, nie Aua. Wer hier Schwierigkeiten hat, naja… Ich hatte vorher einige andere Zahnärzte und bin froh, hierher gewechselt zu haben. An die Negativbewerter „Hamoud, Muhamed +Co“: geht doch zu einem anderen… 🙂

Seit meiner Kindheit mein Zahnarzt

Seit meiner Kindheit ist Herr Dr. Tilch (Senior) mein Zahnarzt. Ich glaube sogar, dass ich schon in der Kindertagesstätte – vor mehr als 27 Jahren – von ihm behandelt wurde. Bis heute fühle ich mich in der Praxis immer noch sehr wohl und bestens aufgehoben. Das Team ist äußerst sympathisch und nicht nur die Ärzte arbeiten sehr professionell. Man merkt vor allem, dass die jahrelange Expertise an die beiden Junioren weitergegeben wurde. Diese Kompetenz in der Praxis nimmt mir ganz schlicht und einfach die Angst vorm Zahnarztbesuch. Danke dafür 🙂 Früher musste man etwas Wartezeit mitbringen, was sich aber im Laufe der Jahre stark verbessert hat. Seit ein paar Jahren, aber vor allem auch durch den alten und neuen Umbau, brauche ich mir über die Wartezeit keine Gedanken mehr machen. Von mir gibt’s also eine ganz klare Empfehlung für einen Praxisbesuch.

Immer wieder gerne – Hoffentlich nur zur Prophylaxe 😉

Keine Angst mehr!

Brauchte es doch rund 50 Jahre, bis mir endlich ein Zahnarzt-Team über den Weg gelaufen ist, welches mir die Angst vor selbigem endlich und nachhaltig nehmen konnte. Ich wünschte, sie wären bereits seit Kindesbeinen an meiner Seite gewesen, denn dann würde ich heute sicherlich nur einmal pro Jahr dort aufschlagen – zur Kontrolle!

Menschlich einwandfrei und fachlich einsame Spitze. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Es ist jedes Mal ein Grinsen wert, wenn der Senior „Viel Spaß“ vor einer Behandlung wünscht!

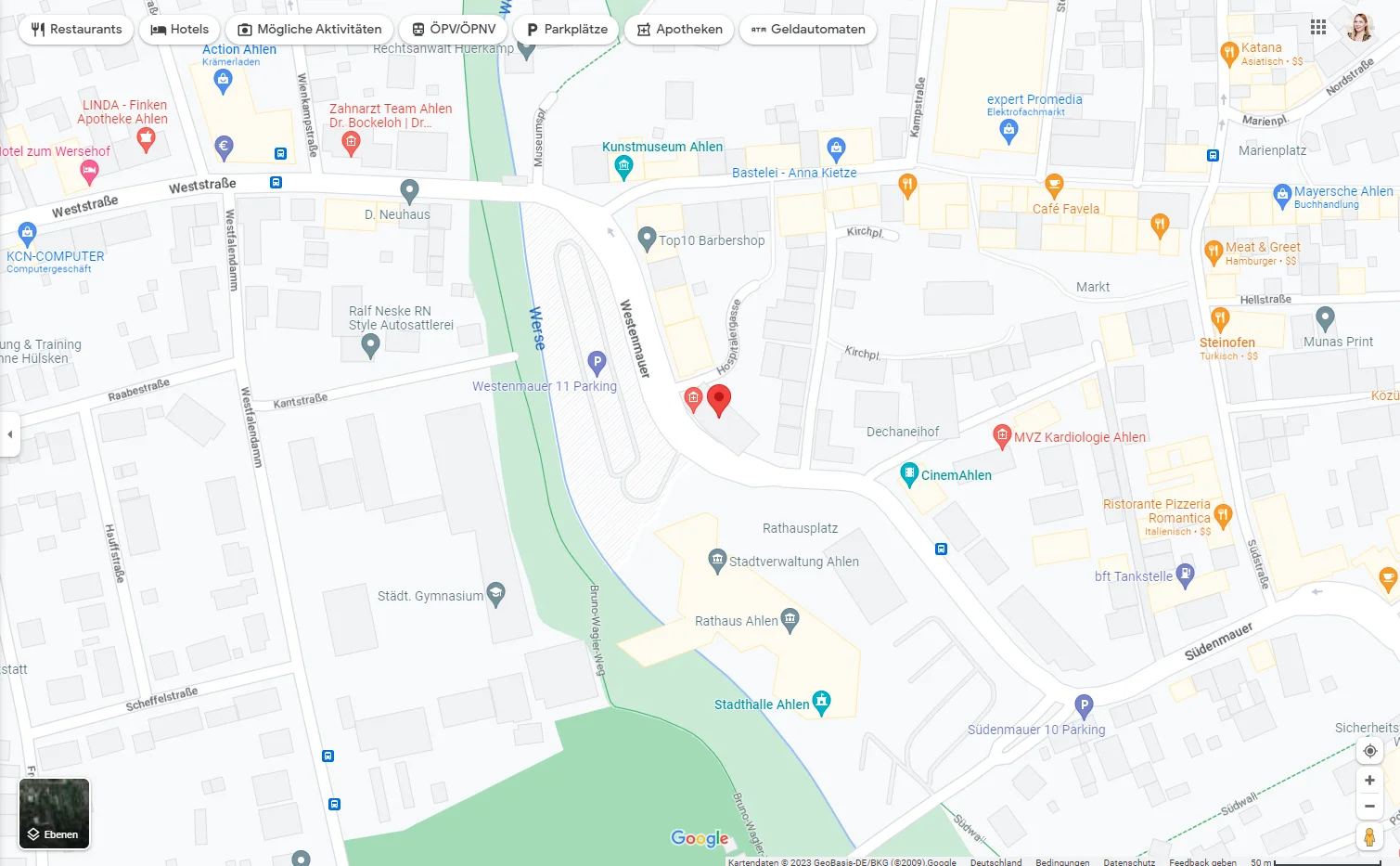

So finden Sie uns

Wir sind gut per ÖPVN zu erreichen und Parkplätze finden Sie in unmittelbarer Nähe.